|

| ||||||||||||||||||||||||||||

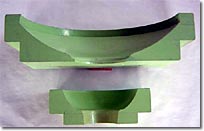

| 鋳造における木型は 日本においては 奈良時代の仏像製作に端を発していたと考えられます。 その需要は非常に少なく鋳物師や大工の兼業として 細々と行われていました。 江戸時代には 梵鐘や鍋釜の製作に「ひき型」と呼ばれる木型が 使用されるようになりました。 文久3年(1863)頃 幕府によって作られた造船所で 当時の大工や指物師・建具職が 鋳造用木型を製作したのが 木型産業の始まりと伝えられています。 明治9年(1876) 横須賀造船所に20余名の木型工が従事したという 記録があり その後 産業革命が起り 急速な金属機械の発達や 汽車の開通 鋳鉄管の普及など鋳物の量産に伴い 木型の需要が増大しました。 現在では より複雑化する機械産業に呼応する形で、 鋳物木型のみに限らず、治具やモデル型など多種多様の物を 作り出しています。 それに伴い材料や加工方法が変化しています。 最近は、多種類の製品を製作(検索ページ参照)することが多くなってきましたが。 ここでは昔から製作している鋳造用木型をご説明いたします。

|